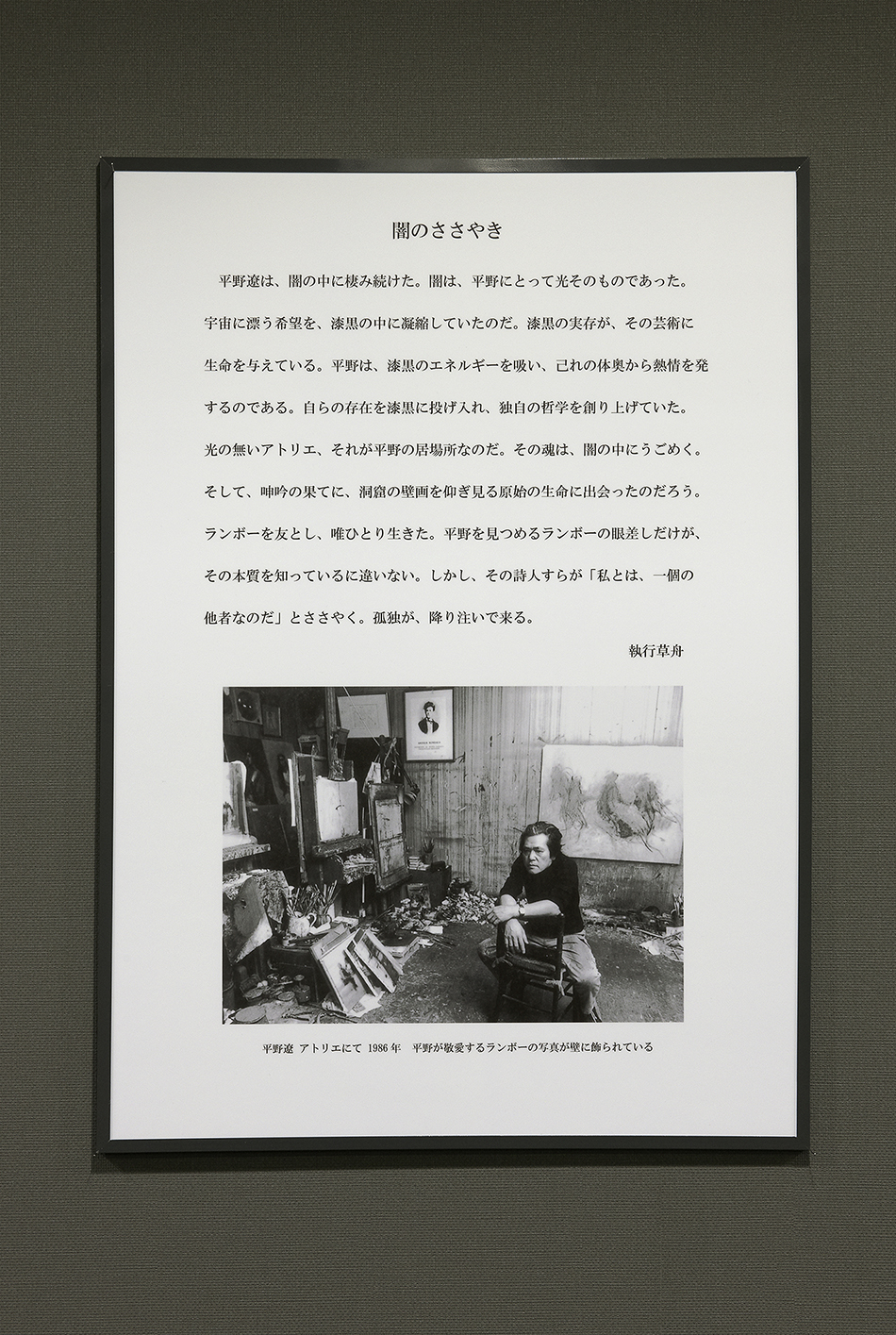

光のゆらぎ

「思索こそが、レンブラントに始まる革命の精神を支えている」。そう戸嶋靖昌は言っていた。この革命が、光との戦いを意味するのだ。それは芸術家に死に至る苦悩をもたらした。近代の苦悩である。その苦悩を、戸嶋は自らの「思索」としていた。光線のもつ実存を思索することが、戸嶋の芸術に深淵を穿ち続けた。我々の棲む世界の次元を超えた「光のゆらぎ」を見出さねばならぬ。それを、自己の脳髄の奥底で行なっていた。いま生まれつつある光が、いま死につつある光を干渉する。思索とは、この芸術的エネルギーの変換を言うのだ。メルロ=ポンティは、その変換を光の「実存的永遠性」と呼んだ。それによって、光は生を放ち独自のゆらぎを獲得するのだ。だからこそ、戸嶋の見る光は、無限の次元に向かって放たれて行くのである。

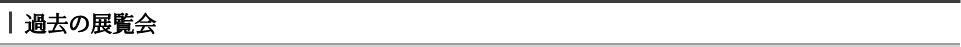

闇のささやき

平野遼は、闇の中に棲み続けた。闇は、平野にとって光そのものであった。宇宙に漂う希望を、漆黒の中に凝縮していたのだ。漆黒の実存が、その芸術に生命を与えている。平野は、漆黒のエネルギーを吸い、己れの体奥から熱情を発するのである。自らの存在を漆黒に投げ入れ、独自の哲学を創り上げていた。光のないアトリエ、それが平野の居場所なのだ。その魂は、闇の中にうごめく。そして、呻吟の果てに、洞窟の壁画を仰ぎ見る原始の生命に出会ったのだろう。ランボーを友とし、唯ひとり生きた。平野を見つめるランボーの眼差しだけが、その本質を知っているに違いない。しかし、その詩人すらが「私とは、一個の他者なのだ」とささやく。孤独が、降り注いで来る。

執行草舟

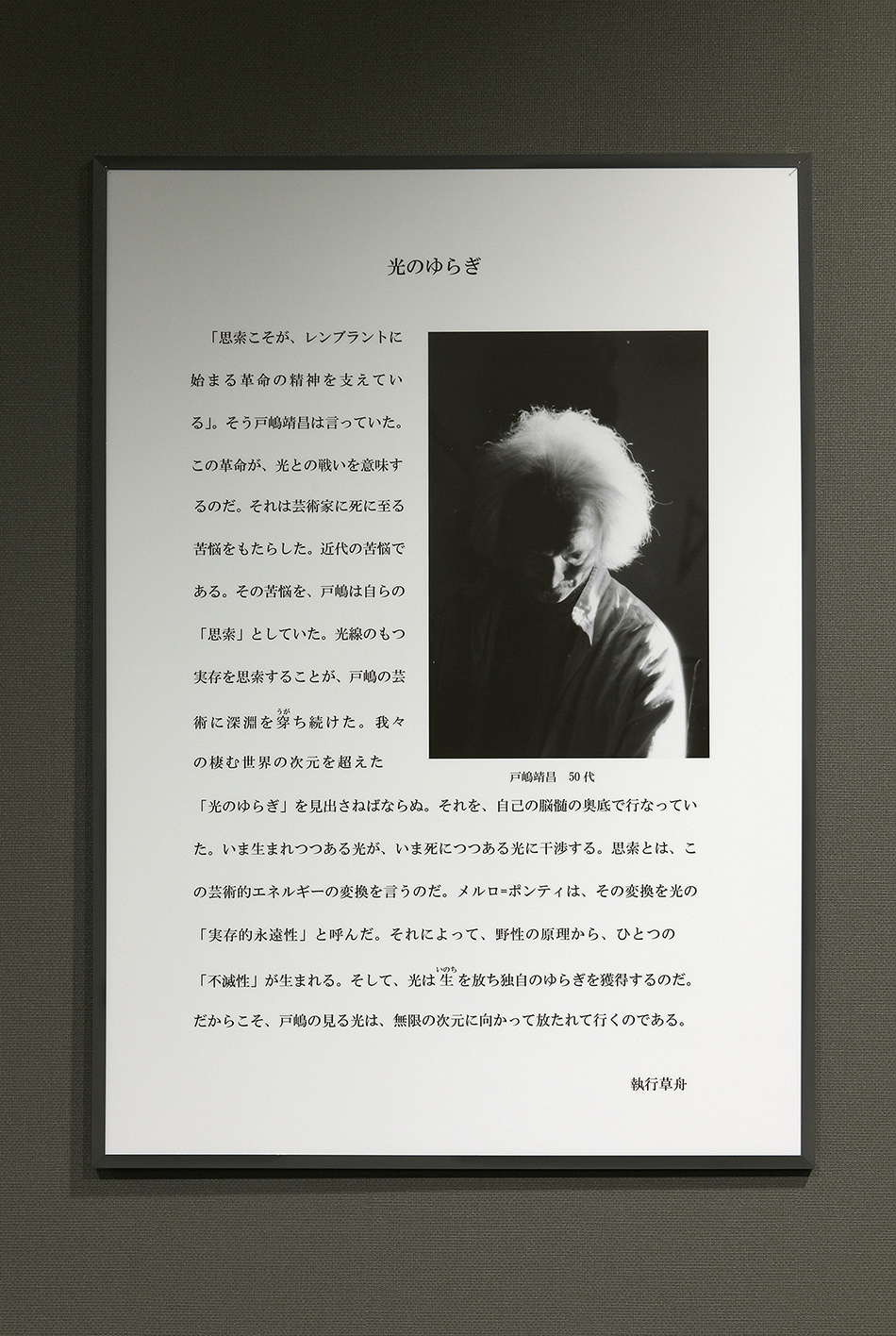

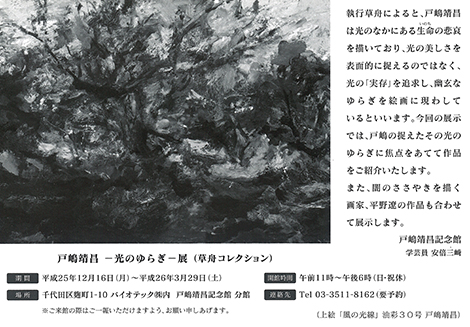

〈展覧会 案内葉書〉上絵「風の光線」 戸嶋靖昌 画

〈展覧会 案内葉書〉上絵「風の光線」 戸嶋靖昌 画 〈展覧会イメージ作品〉「鳥」 平野遼 画

〈展覧会イメージ作品〉「鳥」 平野遼 画