Chapter 4LAST DAYS最後の日々

Q.1戸嶋靖昌と執行草舟の出会い

僕は戸嶋の作品を戸嶋の晩年に初めて知ったのだけれども、『月刊美術』という美術雑誌にその作品写真が出ていて見てびっくりして惚れ込んでしまった。それから戸嶋の作品を何点か見て、前の話した《街・三つの塔―グラナダ遠望―》とかですね。ああいう作品を見て、戸嶋芸術により惚れ込んでいった。特に戸嶋の人物画を見て、戸嶋がもし自分のことを見ると、一体どう捉えるのかということが、とにかくものすごく気になって、戸嶋に描いてもらいたいと思った。戸嶋が見た「執行」というのを、僕自身が知りたい。そういう衝動に駆られて戸嶋に電話した。

《ひとの像(かたち)―バレリーの像―》戸嶋靖昌画、1996年

《ひとの像(かたち)―バレリーの像―》戸嶋靖昌画、1996年とはいえ戸嶋は人に頼まれて描いたことが無かったので、基本的には断ろうとしていていたのだけれど、何とか会ってくれるということだった。出会ったのは銀座の凮月堂だった。戸嶋のリアリズムというのは、僕流の言葉で言うと「存在論的リアリズム」というものなのですが、少し言葉の組み合わせとしては変かもしれないけれど、本当の存在論的リアリズムというのが、戸嶋の絵だと思う。その存在論的リアリズムで僕を描いてもらいたいと、それを戸嶋に僕は銀座の凮月堂で会った時に、必死に頼んだ。戸嶋は頼まれて描いたことが無かったので、自分の作品を気に入ってくれたことは非常に嬉しいけれども、電話で断るのは何とも無礼だと思って会いに来たということだった。僕はもちろん必死に頼んだ。僕も結構しつこい性格なので、もう頼みに頼んだ。

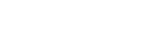

戸嶋靖昌(左)の仕事始めの日、執行草舟とともに 2004年

戸嶋靖昌(左)の仕事始めの日、執行草舟とともに 2004年それで戸嶋が最終的に僕の熱情を感じてくれた言葉があったのです。それはとにかく戸嶋が見た僕の肖像画は別にどういうものでも良いと、もしも戸嶋が執行を「点」だと思うなら、「点」でいいからキャンバスのど真ん中に「点」をひとつ打ってくれと。戸嶋が執行は「点」だと言うなら、その「点」を額装して社長室に飾るからということを言った。そうしたら、もちろん二~三時間はそれまでに話していたわけだけれど、その言葉が戸嶋に感応して、僕という人間を分かってくれたように思う。その時に、戸嶋は今でも忘れられないのだけれども、「ようしっ!それじゃあいっちょうやるか!」と言ってくれたのです。ここから僕と戸嶋の関係が始まったということなのです。

虎ノ門にあった執行の会社の中のアトリエにて 戸嶋靖昌(右)、執行草舟(左) 2004年

虎ノ門にあった執行の会社の中のアトリエにて 戸嶋靖昌(右)、執行草舟(左) 2004年当時戸嶋はまだグラナダから帰って来たばかりで、日本には家しかなくて、奥さんが長い闘病の末にガンで亡くなられて、ずっと家に引きこもっているような時期だったので、アトリエもない。特別なアトリエも持っていないので、それも用意してくれということを言われて、その当時僕が経営している会社が港区虎ノ門に本社があったので、いまこの録画をしているのは麹町の本社だけれども、当時の虎ノ門の本社の中に即刻戸嶋が絵を描くためのアトリエを作った。戸嶋靖昌が暇な時にいつでも来てくれて、色んな、好きな作品を描いてくれということだった。その上で都合が合った時には、僕の肖像画も頼むよという感じで、戸嶋との関係が始まったというわけなのです。

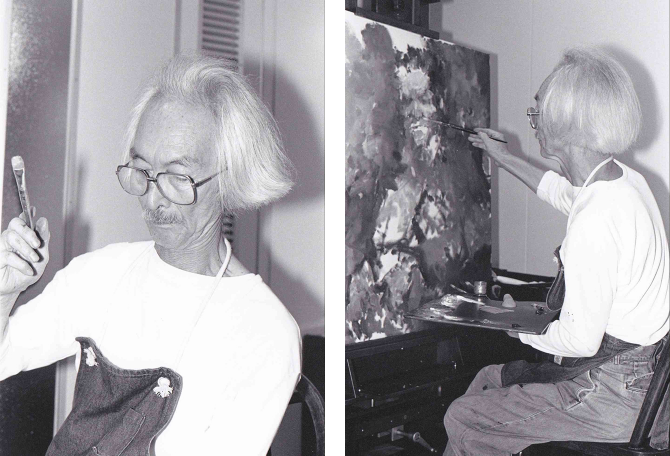

虎ノ門で戸嶋が制作した肖像画作品の制作過程

虎ノ門で戸嶋が制作した肖像画作品の制作過程Q.2初めて会った時の印象は?

初めて出会った時からほとんど親友に近いような友情がお互いに芽生えたというのは確かです。これは生涯の友というか、戸嶋もそう思ってくれたみたいだし、僕もそう即座に思った。だから芸術家として素晴らしいだけではなくて、一人の人間として、友として、生涯を共にできる人間だということを即刻思ったということです。隣の人が聞いたら、頭がおかしな人達だと思われるくらい、そのくらい話がもう、ドドドドーンッと突き進んで行った。僕と戸嶋の間では、自分たちの人生も含めて凄く共感度があった。

Q.3描くものを愛する

戸嶋の絵画の根本なのだけれども、戸嶋の存在論的リアリズムというのは何を根本にしているのかということに関係している。戸嶋という人間はどうして頼まれてものを描かないかというと、これは別に戸嶋が威張っているとかそういうことではない。戸嶋というのは、本人もそう言っていたし、僕も作品を見ていて思ったのは、とにかく本当に相手の人とか、それから描くものとか、そういうものを愛さないと描けない人なのです。戸嶋というのは、どうしても生命の神秘とか、生命が持つ祈り、それから生命が持つ哀しさ、生命が持つ希望、そういうものを描いている人だから。要するに言葉としてはちょっと適確かどうか分からないけれども、愛さなければ描けない。だから戸嶋が頼まれて描かないというのは、当然のことなのです。前にも話したかもしれないけれども、そういう所を戸嶋は、自分の持っている欠点、不器用さと表現していた。

虎ノ門のアトリエにて制作中の戸嶋靖昌 2004年

虎ノ門のアトリエにて制作中の戸嶋靖昌 2004年僕はこれを不器用だとは思わない。それはやっぱり誠実だと思う。誠実さ、誠ですね。僕は戸嶋というのは誠を持っていた人だと思う。そしてその根本は自分が愛するものしか描けなかったということなのです。だから先ほど言ったように、初対面の時、僕の熱情に感応してくれて、僕を描いてくれるということになったのは、僕に対して愛を感じてくれたからではないかと。僕という存在に対して、その愛を感じてくれた時の初動となったのが、「戸嶋の絵なら、ひとつの点だって良い」と僕が本当に思って思って言った言葉なのです。そこに僕の持っている心意気を感じてくれたんだと思う。それが言葉は違うけれども、人間と人間の愛情であり友情であるということです。戸嶋はそういう愛を持たないと描けない人だった。それが、僕が戸嶋と出会い、長い制作過程を見させてもらっている中で一番感じていたものです。

だから愛というのは魂の成せる業だから、人間だから例えば抱いた愛が薄れていく場合もあるわけです。そういう場合は非常に苦しい。そういう苦しさを戸嶋は乗り超えながら描いているという感じが強かった。戸嶋の描く絵は愛によって描かれている。戸嶋が愛を感じて描いているということが分かってくれると、次の戸嶋の言葉の偉大さが分かると思います。戸嶋の言葉で僕がどうしても忘れられないものの一つは、「愛がなければ絵を描くことは出来ない」と戸嶋は言った。続けて、「しかし、その愛を捨てなければ、キャンバスの上で形にならないのだ」ということを僕に言ったことがある。僕はこの言葉が忘れられなくてね。その苦しみの中を生き抜いたのが戸嶋だということなんだよ。

Q.4その愛を捨てること

《巌の草舟》戸嶋靖昌画、2003年

《巌の草舟》戸嶋靖昌画、2003年第三部で戸嶋が非常に科学的な人間だということを話したと思いますが、やはり戸嶋の絵は、色々な専門家も皆、非常に科学的な絵だと言う。色々なところの押さえがそうだということを言ってくれる人が修復家とか専門家に多い。その科学的な絵を描くためには、要するにキャンバスにその相手とか対象を落とすためには、愛を捨てるのだということを言っている。僕はその悲しさというか、その苦悩というか。それが僕は戸嶋絵画の醍醐味だと思う。

だから果物だと花梨ばかり描いてた。その描き出した花梨を腐るまで描いてた。腐るまで描くということは、その花梨という一つの果物が持っている生命を、もし人間だったら死ぬまで付き合うということと同じ意味なのです。だから腐るまで描くということは、別に趣味だということではなくて、その描いた花梨一つと戸嶋は生涯を共にしたということなのです。

《冬の旅―四つのかりん―》戸嶋靖昌画、2004年

《冬の旅―四つのかりん―》戸嶋靖昌画、2004年だからもちろん戸嶋が僕の肖像画を受けてくれた時には、言葉でも言っていたけれども、「僕が死ぬ最期の日まで。執行の絵を描き続けるぞ。それでも良ければやろう!」ということだった。戸嶋とはそういう描き方をする人だったわけです。その人間が愛がなければ描けない。しかしその愛を捨てなければ、キャンバスの上では形にならないのだということを言っていた。僕は戸嶋作品の一つ一つにその戸嶋が抱えた苦悩、それを感じるのです。これが戸嶋の忘れられない言葉であり、戸嶋絵画の価値を知るための最大の言葉ではないかと思う。

戸嶋自身も、描く時に愛を捨てられるかどうかということが、芸術家に突き付けられた、自分の芸術を全うできるかどうかの永遠の問いだということを言っていた。これは大変なことです。永遠の問いということは、もちろん死ぬまでの問いだというわけだから。それを戸嶋は、僕自身は戸嶋が死ぬ日まで見ていたので、死ぬ日まで貫徹したというか、芸術家としてそういう誠実な人生を歩んだ人だということなのです。

Q.5断片でも価値がある

《夢の草舟》戸嶋靖昌画、2003年

《夢の草舟》戸嶋靖昌画、2003年それともう一つ、今紹介しているこれらの言葉は、展覧会で皆さんに絵を見てもらう時の見方というか、そういう戸嶋絵画を摑むためのポイントという観点で忘れられない言葉を今思い出しているのです。その観点で先ほどの「愛が無ければ絵を描くことは出来ない。しかし、その愛を捨てなければ、キャンバスの上で形にならない」という言葉に加えてもう一つ挙げたいのが「価値のあるものは、どんな断片でも価値がある」ということを言っていた。価値がないものは、例え完全無欠で素晴らしいものであっても全く価値がないということを言っていたのです。これも戸嶋の芸術を観る上での非常に重要なことの一つだと言えます。戸嶋というのは、出来上がりが素晴らしいものかどうかとか、そういうことに絵画とか彫刻の価値を置いてなかったということなのです。もともと全ての芸術作品は、素晴らしいものであれば、それがたとえ戦争の爆撃で木っ端みじんになっても、飛び散ったその破片だけでも、素晴らしい彫刻の破片というのはそれだけで価値を持つ、輝くような芸術なのだということを言っている。

《受難―Pasión―》戸嶋靖昌画、1975年

《受難―Pasión―》戸嶋靖昌画、1975年それで皆さんに見て頂きたい戸嶋作品があるのですが、僕の肖像画でも一枚ある。《夢の草舟》と戸嶋が命名してくれた作品と、あともう一つ《受難―Pasión―》という作品があるのだけれども、この二つの作品は、下塗りのデッサンというか、一回塗りでサーっと描いただけの、まだ下絵の段階で止めてしまっているのだよね。それ以上、完成形に向かって描いていっていないという作品なのです。止めたのにはきちんと理由があって、先ほどの言葉とつながるのだけれど、これは何気なく描いた、下塗りのほんの少しの輪郭を描いただけで、それが戸嶋の中ですごく価値を持ったということなのです。うんと時間を掛けて絵具を積み上げていくよりも、一回塗ったラフの絵の方に価値があるという判断なのです。そういう作品が何点もある。よく専門家の人とか大学の教授の人とかが来ると、「あ、これは未完成のものね。」「これは戸嶋が捨てた作品ということね」みたいなことを言うのだけれども、とんでもない話です。これは決して捨てたのではなくて、気軽な一筆が永遠の芸術になった瞬間を捉えているということです。それが、この二作品で、今度の展覧会にも展示されるので、是非見て欲しいです。本当に素晴らしい作品で感動します。これはでも下塗りなのです。これだけで戸嶋が絵画の一つの価値としたものなのです。

もちろん完成させていった作品も多いのだけれども、言いたいことは戸嶋にとって芸術的価値とは、中にこもっている魂にあるのであって、デッサンと、何度も塗り重ねて完成させた重層的な油絵との間に価値の差はないということです。掛けた時間とか、塗り方とか、技術の巧拙ではないということです。それが戸嶋の言っていた「価値のあるものは、どんな断片でも価値がある。価値が無いものは完全無欠に素晴らしく見えるものでも、まったく価値が無い」ということです。

僕は戸嶋と三年間付き合って、毎日の様に色々なことを酒盛りしながら、議論を繰り返していたのですが、路傍に置いてある一つの石、それからお寺に落ちていた一つの瓦の欠片、こういうものも好きで拾ってきて、コレクションとして持っているものが何点もある。僕自身も戸嶋の価値観と全く同じで、僕自身もいろんな美術品を集めているのだけど、それと古い奈良の寺で拾ってきた石や昔の瓦の破片一つ、これらのコレクションは僕の中では等価値なのです。これが戸嶋の思想と僕の思想とが一番合ったところでしょう。戸嶋とはその路傍の石、瓦の欠片について、芸術論を五~六時間戦わせたこともある。戸嶋と僕が持っている芸術観というのはそういうことだったのです。

Q.6戸嶋の尊敬する人

あと忘れられない言葉というと、戸嶋という人間の一つの人格を表わす言葉として、僕自身もとても共感して、僕と戸嶋が本当に親友になったきっかけの言葉がある。「俺たちは親友だな」ということ で、この言葉にとても感応して、僕は冗談抜きで戸嶋と義兄弟の盃を交わしたのです。「俺たちは義兄弟になろう」ということで、杯を交わした、戸嶋の人格を表わす言葉を皆さんに伝えたい。その言葉は戸嶋が言っていた言葉です。

戸嶋はこう言った。「やわらかいベッドで寝たがる奴と、うまいものばかり食いたがるやつを、俺は信用しない」。これに僕は感動したのです。僕ももちろんそう思って生きて来ている。これはどういう意味かと言うと、要するに自分大事ということ、エゴイストであり、自分のことにしか興味がない、または自分の欲望の追求に生きるのが当たり前だと思っている人間。そういう人間を、戸嶋は軽蔑していたし、僕もしている。戸嶋と僕は芸術論をしているわけだけれども、戸嶋も僕も芸術に命を捧げている人が好きだった。才能もさることながら、やはり自分が信ずる芸術に命を捧げる人。これはもちろん芸術において以外でも、上手いものばかり喰い漁るとか、居心地の良い家とかベッドばかりを求める人間というのは僕も大嫌いなのです。戸嶋もそれをいつも言っていた。だから変な話ですが国のために命を捧げた人とか、誰かを助けるために犠牲になった人とか、そういう人たちを戸嶋は尊敬していたし、僕も尊敬している。「やわらかいベッドで寝たがる奴と、うまいものばかり食い たがるやつを、俺は信用しない」という言葉の共感によって、僕と戸嶋は義兄弟の盃を交わしたということです。これは戸嶋の人格を表わす最大のものだと思うので、僕は一つ伝えたいと思った。

Q.7なぜ肖像画を描いてもらったか

《夜の草舟》戸嶋靖昌画、2005年

《夜の草舟》戸嶋靖昌画、2005年僕自身今まで体当たりで生きて来て、僕自身のことは割と考えてこなかったのだけれども、読書も好きで、色々な歴史上の人を本で読んで尊敬して、研究したりもしてきた。それでも自分というものには興味がなくて、考えたことが無かった。あとは生き方としてはぜんぶ体当たり。自分に来た運命からは絶対に逃げないで、自分に与えられた運命に向かって必ず体当たりする。不幸であろうが辛い事であろうが、自分に来た運命に必ず体当たりする。この人生観によって僕は戸嶋とも気が合った。商売にも体当たりで挑んで、結構上手くいき、五十歳を超えた折に、たまたま雑誌で戸嶋の絵を見て、これ程の存在論的リアリズムを描ける凄い芸術の才能を持った人がいるのだと衝撃を受けた。この人が僕を見たら、一体どんな絵を描くんだろうと、もの凄く興味を持ったわけです。だからある意味では初めて自分に興味を持ったというか、戸嶋の見た自分を見てみたいという、そういう衝動に駆られたということです。それによって戸嶋に依頼した。自分自身も知らない自分を戸嶋に教えて欲しいと。そして戸嶋はその期待に応えてくれて、何点も肖像画を描いてくれたのだけれど、例えば《夜の草舟》という作品があって、これは戸嶋が言うのだけれど、「これは執行が独りで研究している時の姿なんだ」と。「俺にはそれがわかるんだ」と。「この姿は、執行が夜独りでいる時の姿だから、執行そのものにも分からないのだ」と。そういって描いたのが《夜の草舟》で、これもすごく気に入っています。

《黒の草舟》戸嶋靖昌画、2005年

《黒の草舟》戸嶋靖昌画、2005年とにかく最初に戸嶋の作品を観た時に、戸嶋というのは、生命に宿る神秘を描ける人だということを直観的に思ったわけです。それで僕は先祖崇拝がすごく強い人間で、僕自身も自分の身体の中に秘められている、五百年、千年と続く僕の家柄、先祖たちの姿というか、そういう人達の不幸とか、色んな悲しみとか、希望とか、そういうものが僕の体の中に打ち込まれていることは確かだと思うのです。そういったものの存在について、歴史とか文学の研究も通してすごく想像して来た人生だった。それを戸嶋は描いてくれるのではないかと僕は思ったのです。それだけの力が戸嶋の筆にはあるだろうと。そして本当にあった。戸嶋の絵というのは、そういうものが本当に全部出て来る。僕の生命の中に沈もれる祈り、それをこの世に現成させる。僕が何を願っているか、僕の心の中にある、人類に対する希望、祈りとか、憂國の感情とか、憂いとかそういうものが戸嶋の絵画なら全部出せるのではないかと思ったわけです。それが本当に出て来たという歴史が、戸嶋絵画であり戸嶋と僕の関係だったのです。

《見つめるロペス》戸嶋靖昌画、1992年

《見つめるロペス》戸嶋靖昌画、1992年戸嶋の絵画というのは、グラナダの絵画の説明の時に言ったかもしれないけれど、一人の人物を描いた時、その人物の過去が現われていることが、僕は割と感覚的に分かる。しかもその人間が歩むであろう未来も戸嶋絵画からは分かる。僕は戸嶋とは特別な縁があって、直に問答できたのだけど、これは戸嶋がスペインで描いた人、日本で描いた人達の人生について、何度かその後について聞いたことがある。この人の過去はこうではないか、この人の未来、描かれたその後はこのような人生を辿ったのではないか、とか。そうしたら大体絵を見て想像した通りだった。それだけ戸嶋の絵というのは、その人間の現在を抉るから、現在を抉るということは、その人の体内に入っている過去と未来が全部出てくるということなのです。それを僕もしてもらおうと思ったわけです。だから戸嶋に描いてもらうことによって、結果論として僕は自分の未来も分かった。同様に僕自身がどういう過去を辿ってきたのかも分かったということ。少し変な話になってしまったけれど、それほどの力があるくらい、芸術家として戸嶋は抉る力があるということなのです。

Q.8晩年の戸嶋靖昌の印象は?

戸嶋靖昌 69歳、2003年 虎ノ門アトリエにて

戸嶋靖昌 69歳、2003年 虎ノ門アトリエにて僕と知り合って三年で、末期ガンで亡くなってしまったので、戸嶋の最晩年を共にしたということになりますが、それは結果論です。だから戸嶋の最後の姿を知っていると言えばそうなのだけれども、ただ僕は普通に付き合っただけで、それがたまたま晩年になってしまったということです。晩年とはいうけれども、戸嶋は死ぬ最期の日まで、青春の姿そのものだった。だから戸嶋には晩年はないと思っている。一般的には晩年ということにされてしまうという。若いとき、二十歳前から自分の信ずる芸術にぶち当たって、ぶち当たって、毎日ぶち当たって苦悩して、死ぬ日までそうやって死んだということです。僕自身もそう生きたいから、憧れるというか、尊敬しています。ではどうして戸嶋が自己の信ずる道だけをやって、体当たりの人生を送り、最後まで青春の日々を送れたかというと、僕が身近で見ていて思うのは、それが出来た理由というのは、やはり成果を求めない、人に理解されることを求めないということだと思う。自分の信ずるものをこの地上に現成させることだけに全ての生命エネルギーを注ぎこむというか、簡単な言葉で言うなら、死ぬまで体当たりだったということなのです。まさに青春だった。

戸嶋というのは、僕との出会いの直前に奥さんを亡くして、非常に失意のどん底に居た時に知り合っているわけです。これは偶然なのだけれども、もしかしたら戸嶋は奥さんのことを凄く愛していたので、あの時僕と知り合っていなかったら急激に駄目になってしまったかもしれない。ところが僕と非常に意気投合したので、あるいは僕と過ごした三年間は戸嶋にとってはプラスアルファだったのかもしれない。戸嶋は僕と会って三年後にガンの末期で亡くなったので、多分、奥さんが亡くなったくらいの時にガンはもう発生していたのではないかと思う。だから、あの時もう一回絵を描こうと思わなかったら、もっとガンの進行も早かったと思うし。そういう意味では、それからの三年間の戸嶋の新しい時代をつくったという意味では良かったと思う。戸嶋が僕との出会いによって、もう一度、芸術に体当たりしていこうと意欲に駆られたことだけは確かだから。だけどその代わり、戸嶋には想い出の日々とか晩年を楽しむとか静かな日々を送るとか、そういうのは無かったと思う。僕と出会わなかった場合は、もしかしたら奥さんを偲んで、静かで想い出に浸れるような時間を持てたかもしれなかった。ところが僕と出会うことによって、戸嶋はもう一回芸術家として立ち上がったので、また青春を生きることになったということです。だから晩年はない。

Q.9絶筆となった作品について

戸嶋靖昌の制作道具

戸嶋靖昌の制作道具その頃は、医者から早くて三ヶ月、どんなに長くても六ヶ月以内に必ず死ぬと言われていた。末期ガンなので、手当ても手段も一切残されていない、何も打つ手はないと言われて、死ぬのを待つだけという状況だった。あとは痛みが出た時に、治療していくという。そう言われてから新たに描き出したのが、絶筆になった僕の肖像画で、《魅せられたる魂 -執行草舟の像-》という作品です。これも展覧会に出される作品ですが、これが戸嶋の最後の作品となったわけです。

戸嶋は直腸ガンで亡くなったわけだけれども、こういう時、一般的には助かることは無いにしても、療養することによって戸嶋の最後の安らかな死を願うというのが普通のことでしょうが、戸嶋はそんな安らかな死など嫌だと。「俺は画家だ。俺は最後まで自分の信ずる芸術に、自分の持っている全ての生命エネルギーを注ぎ込みたい」と、これから新たに絵も描くと言った。それまでに並行して制作途上の作品が何点かあったのだけれど、それに加えて新たに描くというので、「50号のお前の肖像画を最後に描く。題名は《魅せられたる魂》だ」と言った。それから制作が始まっていったのです。

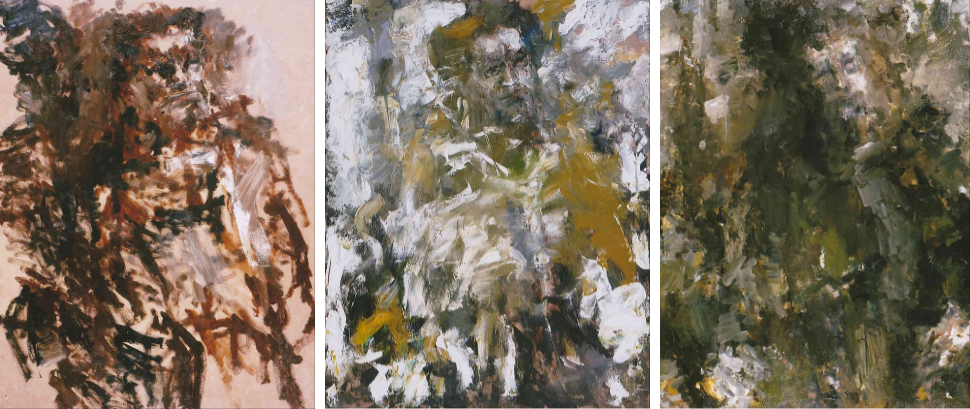

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》 (絶筆)制作途中の戸嶋靖昌 2005年

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》 (絶筆)制作途中の戸嶋靖昌 2005年

この作品の制作過程というのは、もちろん戸嶋は身体が悪いわけだから、凄絶を極めていた。あれは鬼神というのか、本当の芸術に生きるとは何かということを、戸嶋がその絵を描いていく日々を見て思った。普通の人が芸術が好きで描いているのとはまるっきり違う。芸術を好きで描いている人は、戸嶋が描いている姿を見たら、もう描けないと思う。もともと戸嶋は自分の命を削って絵を描いていた。それが既に生命エネルギーがあと何ヶ月も残されていない。その最後のエネルギーを振り絞るわけだから、それは凄絶ですよ。僕は何度も止めたけれども、やっぱり止めて聞くような人間ではなかった。それが最後の作品になった。毎日止めても毎日だめだった。

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》 (絶筆)制作途中

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》 (絶筆)制作途中

それで約二ヶ月描いて、これで完成だという日の夜に、僕が会社を終わってから一緒に食事しながらやっていたのだけれども、最後に完成したのが夜の11時で、そこから戸嶋は寝たのだけれどもそのまま戸嶋は倒れてしまって、後は死ぬ日まで寝たきりで、何にもできなかった。だから本当に最後のエネルギーを全部注ぎ込んだのがあの《魅せられたる魂》という絶筆になったのです。

これを始める時に、「50号で、執行の魂の絵を描きたいんだ」と。僕は、止めたほうが良いと止めた。もうちょっと療養して、エネルギーを貯めないと、ということを言ったのだけれど、すぐに描くと。50号で執行の魂の絵を描く。生命力の全力を投入して自分は死ぬんだと。これはいくら止めてもこれはいくら止めても駄目だった。これはもちろん僕の肖像画なのだけれども、僕一人のものではなくて、戸嶋が言ったのが、「この絵には、俺とお前の生き方と死に方が描かれることになるだろう」と言った。だから僕の肖像画であると同時に、戸嶋自身の生き方をその死を表わす絵でもあるということなのです。これはだから、本当の意味の絶筆なのです。

Q.10絶筆の不思議

それで、この絵がね、非常に不思議なのですが、描いている途中、戸嶋は僕の先祖のことなんてもちろん何も知らないのだけれど、制作の過程で、僕の先祖、祖父や曾祖父、もっと前のご先祖の顔が何度も何度も出て来る。家に明治時代とか江戸時代のうちのご先祖の古い写真があってよく見ていたから、俺にはすごく見覚えがあって、俺の肖像画描いているのではないのかと、冗談抜きで何度か思ってしまったくらい。例えば名前でいうと、執行勤四郎とか、執行弘通とか、一道とか。沢山いるのだけれども、戸嶋は顔を知らない はずなのに、そういう人達の顔が、描いている中で次々に出て来る。最終的に、当時の僕の顔になっていったのだけれど、そうなったのは本当に最後の最後だった。

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》(絶筆)制作過程の変化

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》(絶筆)制作過程の変化それで最終的に出来上がったのだけれど、その後、戸嶋は寝たきりになってしまうのですが、これはただの肖像画ではなくて、絵の中に宇宙空間があって、呑み込まれていくような感覚なのです。僕は出来上がってから、その肖像画と毎日対峙していたのだけれど、暗い部屋で、夜独りで見ていると絵が動くのです。これは戸嶋の言葉で言うと、「この絵には、俺は西洋的な伝統である油絵と、日本の、特に白鳳・天平文化の中に存在すると考えている幽玄の“ゆらぎ”が入りこんでいる」と。恐らくそれが正体だと思うのだけれど、観ていると本当に絵が揺れる。それも縦に。つまりただ絵が横に揺れるのではなくて、絵が近寄ってきたり、遠ざかったりするということなのです。これは僕も初めての経験で、戸嶋も自慢では全然なく、自分が長年研鑽してきた、西洋の構築的な芸術と、日本のゆらぎの芸術がこの絶筆ではマッチしたと言っていた。

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》(絶筆)

《魅せられたる魂―執行草舟の像―》(絶筆)Q.11新しい出発となった絶筆

亡くなる前の日に言ってたのだけれども、結果として絶筆になった《魅せられたる魂》は、「俺の新しい出発になる」と言っていた。死ぬ前の日に、新しい出発となると言うのだから、これは大変な幸福な芸術家としての、最後の作品の絶筆を運命的に戸嶋は描いたのだと思う。だからそういう作品だと思って是非見てもらいたい。

命懸けの芸術というものが、言葉だけではなくて、本当に遂行され、死ぬと分かってから新たに描き出したものだから、描いている途中で死んでしまうみたいな、そういう意味の絶筆とは違う。死ぬと分かってから、残りのエネルギーを全部投入するために新たに描き始めたという、非常に珍しい絶筆だと言えます。そういう作品が、戸嶋には残されている。だから是非、その視点でも見て欲しいです。

Q.12最後に言い遺したこと

最後の日々は、寝たきりでもう体は動かせなくて、話すだけの状態だった。虎ノ門病院に彼は入院していて、当時は僕の会社も本社が虎ノ門にあって近くだったので、頻繁に行ったのだけれども、その時に一番嬉しい言葉で、戸嶋が言った忘れられない言葉がある。僕と出会って、虎ノ門の会社の中にアトリエがあったから、「虎ノ門時代」とか戸嶋自身が言っていたわけです。それで「俺にとって虎ノ門での三年間は、無から有を生んだように思う。本当にありがとう」ということを言った。僕はこの言葉を聞いて、戸嶋の人生の晩年に、本当に貢献できたのではないかと思った。無から有を生んだということはどういうことかというと、戸嶋が新しいものを摑んだ、ということだと思う。だから最後に新しいものを摑んで、絶筆は新しい出発になったということを言っていた。戸嶋の人生というのは、本当に死ぬ日まで青春であったように思う。「無から有を生んだ」という言葉、また絶筆に対して「新しい出発」と言った言葉もそういうことだと思う。絶筆というのはヨーロッパの芸術と日本の天平とか白鳳の心との融合をいつも自分は考えてきたのだけれども、それが最後の作品で叶ったように思う。

千代田区麹町にある戸嶋靖昌記念館 常設展示場

千代田区麹町にある戸嶋靖昌記念館 常設展示場「俺はこれで次の段階に行ける」と新しい出発について言って死んでいった。これは凄い死だと、僕は思う。芸術家として最も恵まれた、幸運な死ではないかと。それで戸嶋芸術の新しい出発の開花として、そして僕が戸嶋の遺志を引き継いで始めたこの戸嶋靖昌記念館を運営していく事業の中に、戸嶋が「俺の新しい出発になる」といったその魂が鎮もれて、やってきているのではないかと僕は思っている。「新しい出発」とは、なかなか死ぬ前の日に言えることじゃないと思う。

それともう一つ最後に、戸嶋というのは本当に音楽が好きだった人なのだけれども、特にフルトヴェングラーという人のバッハが好きで、それで最後に頼まれたことというのが、「俺の葬式では、バッハの《マタイ受難曲》をかけてくれ。手数だが頼む」と言われた。これが戸嶋の本当に最後の言葉だった。この《マタイ受難曲》を最後にかけてくれというのが、戸嶋の人生そのものを表わしていると僕は思う。《マタイ受難曲》というのは、知っての通りマタイというキリスト弟子が、キリストの生涯を描いた『マタイによる福音書』というものを音楽にしたものだから、良い意味で受難(パッション)だと思う。自分の生涯が、芸術に捧げられた真の受難であったということを戸嶋は分かってて言ったのではないかと僕は思った。そして葬式の日には、フルトヴェングラー指揮の《マタイ受難曲》が会場いっぱいに鳴り響いたというのが戸嶋の最後の葬式の姿でした。