憂國忌 50周年にて読んだ挨拶文 全文はこちら

三島由紀夫と文学の交流があった執行草舟。既著の中でもたびたび触れている。

三島由紀夫が亡くなってから五十周年を記念し、ここにその想い出を纏めた。

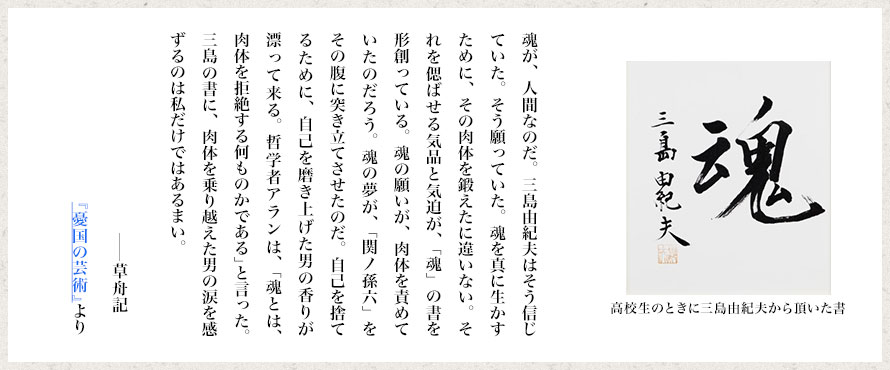

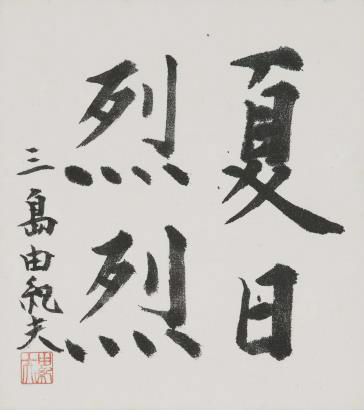

冒頭に掲げた三島から直接頂いた「魂」の書を見つめれば、若き日に乗馬をともにし、文学論を交わした頃の日々が甦ってくる。

私は三島氏の文学が小学生の頃から好きで、その当時までに全作品を熟読し、荒削りとはいえ自分なりの「三島文学論」をもっていた。そのため、初めて出会ったにもかかわらず、年齢差も人間力も何もかも関係なく、我が文学論を滔々と三島氏に対してぶったのである。二時間近くも黙って聞いてくれた三島氏が、私の文学論に対して初めて口を開いたその言葉を、私は生涯忘れることができない。

「君の解釈は君の血の為せる業です。君のような若い読者をもてたことは作家冥利につきる。聞いている時、もう自分はいつ死んでもよいと思いました。作家にとって、自己の作品を深く理解してくれる、特に若い読者をもつことは、命よりも大切なほどの、かけがえのないことなのです。私の文学について、そのような読み方をする君は自分の血に対して正直だと思う。だから多分、苦労するだろう。君を知ったことは、私が次に進む勇気を与えてくれました。」

三島氏は大作家であったにもかかわらず、十六歳の私と非常に親しく接してくれたことに、いま思うと三島氏の度量の広さと深さを感じないではいられない。

『友よ』(執行草舟著、講談社刊、p.76)

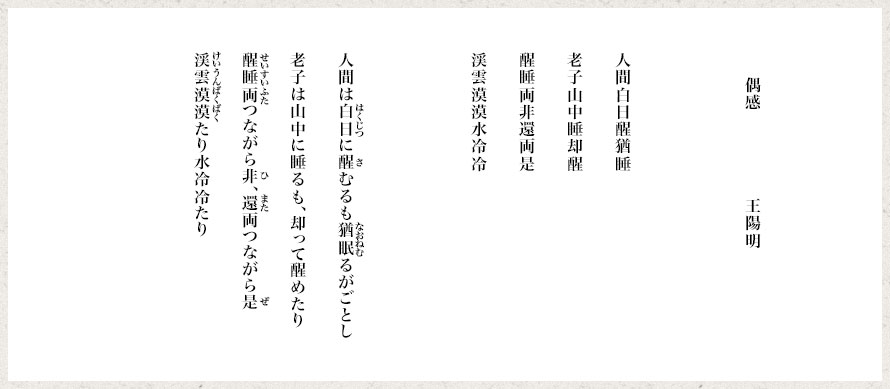

私がまだ若年であったこともあって、遠乗りを共にさせてもらった時など、三島氏は人間の生き方についていろいろな話をしてくれた。人生について語る時、いつも三島氏が陽明の思想と言葉を引用していたのが忘れられない。

私は三島氏より学んだ陽明学を根本として、陽明学の大海原に乗り出していった。そして間違いなく命懸けということを自分なりに摑んだ。それ以来、私は命懸けであらゆることに取り組んできた。そして命懸けこそが、真の生(いのち)が生きることなのだと知った。

私は高二の頃、ベートーヴェンに凝り過ぎて、その音楽を哲学的に考え続けたために疲れ果て、それが自己の死生観を混乱させるまでになっていた。それを三島氏に話したところ、三島氏が「この陽明の詩はいいぞ!」と言って、私に教えてくれたものがここに上げた詩なのだ。もちろん、三島氏直伝の読み下しを、そのまま用いている。そして、教えてくれただけでなく、自ら青く輝く山並に向かって吟じてくれた。

『友よ』(執行草舟著、講談社刊、p.78)

私は十六歳から十九歳にかけての青年に過ぎませんでしたが、三島氏には、世間一般の印象とはぜんぜん違う面がありました。もっとも、偉大な人間ほど複雑な面があって、その全容をとらえることは不可能でしょうが……。ただ、私の三島由紀夫像は本人と会って喋って、何よりその文学から会得したものですから、絶対に正しいと思っています。三島由紀夫は死ぬまで「本人がおもてには出ない人」だったと思います。……わざと逆のことをする人がいるでしょう。たとえば、好きな女の人にわざと意地悪するような。そういうタイプの方だと思います。悪く言えば「あまのじゃく」でしょうが、私の知る中で最も奥床しく、紳士的で、真面目な人でしたから、逆にああいう死に方もするというか。

『おゝポポイ!』(執行草舟著、PHP研究所刊、p.128)

執行草舟の蔵書。三島由紀夫の著作は何度も愛読している

執行草舟の蔵書。三島由紀夫の著作は何度も愛読している

いつでも三島氏は私の文学論を興味深く聞いてくれた。いつであったか、話が三島由紀夫氏の著した『近代能楽集』に及んだ。もちろん、それについては、私は自分なりの意見はもっていたのだが、基礎教養のなさゆえに、馬脚を現わしてしまった。今、思い出しても赤面するが、それを遠まわしに三島氏が指摘してくれたのだ。

つまり古典の知識不足である。その時、三島氏は、私が青二才であるにもかかわらず、恥をかかせないような言い方で、世阿弥の伝書を読むことを奨めてくれた。私は文学において、氏を深く尊敬していたので、一も二もなく、その日からむさぼるように伝書を呼んだ。この時、奨めてくれたのが三島氏でなかったならば、絶対に世阿弥は読まなかったと断言できる。そのような意味で、世阿弥と私の出会いは、三島氏がいなければなかったと言えるのだ。

『友よ』(執行草舟著、講談社刊、p.96)

執行草舟(最右)

執行草舟(最右)(何が何でもつきあいたいという恋の悩みを相談したら) 三島氏にも、「きみは話しかけることは出来ない人だよ」とまず言われました。それから、「きみの恋は一般に言う〈純粋な恋〉だから、それは〈謎〉のまま終わるんだ」と。そして面白いと言うか不可思議なことを言われたんですよ。「謎のまま初恋は終わるだろう。そして、それがきみの中に巨大な〈沈黙〉を生み出すだろう。その〈沈黙〉こそがきみのこれからの人生を創り上げる原動力になる」と、芥川(比呂氏)さんと同じように「沈黙」 という言葉を使いながら、私の初恋は絶対に成就しないと断言されたんです。

『おゝポポイ!』(執行草舟著、PHP研究所刊、p.161)

三島文学と戦後日本のあり方について、こもごもの議論をなし、それが落ち着いた頃、私は自分のこれからの生き方について三島氏に問うた。もちろん、私は折口(信夫)の言う、すさのを(※著者注:縄文時代以来の日本人の血)の神話を、現実の世に反映できるような生き方をしたい旨を語ったのだ。その生き方を、自分なりに「すさのをの現成」と名づけていることを、若気の至りとしか言えないが、叫んでしまった。その時、三島氏は私の語る折口のすさのを論に、私が逆に驚くほどの関心を示したのだ。

すさのをの生き方を、この世に甦らせる。それを現成と呼ぶことに、いたく心を動かされていた。そして私のような若者を、折口信夫の何がそれほどに動かすのかに、深い興味を抱いた様子であった。そのように生きたいと言う私に、三島氏が思いがけずも好感を持ってくれたことを感じた記憶がある。

『友よ』(執行草舟著、講談社刊、p.440)

三島氏は静かな、吸い込まれそうな雰囲気を持った方ですが、文学上の知り合いで、自分より若い人と話す時はそうだったと思います。

ものすごく静かに、人を受け容れている。あれは宗教家の風情です。だからこそ、私が三島氏の言葉に救われたように、人を救う力がある。大虚無という言葉に表わされるように、生きているうちからこの世にいない人というか、達観した風がありました。誤解を恐れずに言えば、三島由紀夫はどうあっても「死ぬ人間」であったし、四十五歳でも長く生き過ぎたのではないかというのが実感です。

『おゝポポイ!』(執行草舟著、PHP研究所刊、p.201)

三島由紀夫から頂いた書

三島由紀夫から頂いた書

《奔馬の形態》平野遼 画 執行草舟コレクション

《奔馬の形態》平野遼 画 執行草舟コレクション

(大失恋をして城ヶ島で自決を図ったことがある経験から)

飯沼勲のほうは、まだ夜が明けていなくて、瞼の裏に太陽が昇る。私の場合は実際に太陽が昇ってきたわけですが、状況としては瞼に昇るのと、まったく同じなんです。瞼を通して強い光が当たると、目の中が赤くなるでしょ。太陽があの色と同じになるんです。城ヶ島の切腹のとき、目の前一面に迫ってきた太陽は、まさにあの色でした。その中に自分が突入していったんですよ。感覚としては、自分が太陽を呑み込むという感じでもある。一体化し太陽の中で自分も「光子(こうし)」として燃えさかる。もしかしたら、あれば瞼かも知れない。記憶がないので定かではないのです。これも言葉で説明するのは難しいですが、小説の中で飯沼勲が見たものとまったく同じものでした。

『おゝポポイ!』(執行草舟著、PHP研究所刊、p.421)

執行草舟による推奨映画特別サイトにて、三島由紀夫に関連した映画8本が「草舟私見」とともに紹介されています。